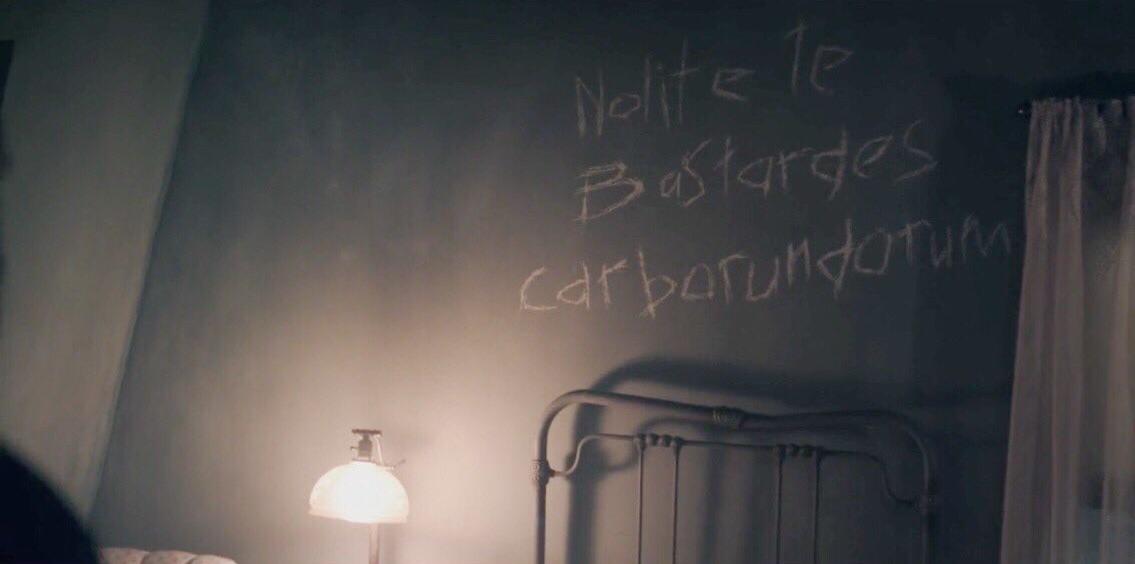

La citazione pseudolatina Nolite te bastardes carborundorum, contenuta nel romanzo distopico Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood e ripresa nella serie TV ad esso ispirata, è diventata celebre come slogan che rivendica i diritti delle donne e di chiunque sia ingiustamente oppresso.

Quale la sua origine? Si tratta di un latino scherzoso, ludico e goliardico, per così dire, che nelle desinenze ricrea assonanze grammaticali. In un’intervista a Time Atwood ha dichiarato: “I’ll tell you the weird thing about it: it was a joke in our Latin classes”.

NOLITE: imperativo presente di II persona plurale, usato anche per costruire l’imperativo negativo.

TE: accusativo del pronome personale di II persona singolare.

BASTARDES: all’inglese bastard (probabilmente di origine germanica, in uso dal XI in francese antico; in latino il termine corrispondente per significato è spurius) è aggiunta la desinenza latina della III declinazione plurale –es.

CARBORUNDORUM: carborundum fu chiamato dal XIX il carburo di silicio. Secondo l’Oxford English Dictionary, era un prodotto industriale usato come abrasivo. La sonorità latina è data dalla desinenza -NDUM che fa pensare al gerundivo latino, usato per formare la perifrastica passiva, che esprime “dovere, obbligo, necessità” di un’azione, e dalla desinenza del genitivo plurale della II declinazione –ORUM.

Nolite te bastardes carborundorum

La “traduzione” del motto maccheronico è grosso modo la seguente: “Non lasciare che i bastardi ti annientino /freghino/ schiaccino”.

Il motto Illegitimi non carborundum è un altro esempio di dog latin, diffuso con simile significato a partire dalla seconda guerra mondiale.

Per un’approfondita trattazione in lingua francese CLICCA QUI.

Margaret Atwood, Il racconto dell’ancella (The Handmaid’s Tale, 1985), Ponte alle Grazie, trad. di Camillo Pennati.

Mi sono riservata l’armadio sino al terzo giorno. Per prima cosa ho guardato attentamente l’anta, dentro e fuori, poi le pareti coi loro ganci d’ottone. Come hanno potuto non pensare ai ganci? Perché non li hanno tolti? Erano troppo vicini al ripiano? Eppure basterebbe una calza. L’asta con gli attaccapanni di plastica e i miei abiti appesi, il mantello di lana rossa per la stagione fredda, lo scialle. Mi sono inginocchiata per esaminare il ripiano, ed ecco che, in caratteri minuti, incisi, pareva, abbastanza recentemente con uno spillo o forse semplicemente con un’unghia, nell’angolo dove l’ombra era più buia, ho letto le parole: Nolite te bastardes carborundorum.

Non sapevo che cosa significasse, e neppure che lingua fosse. Ho pensato fosse latino, ma non conosco il latino. Comunque, era un messaggio, scritto a mano, proibito di per sé, e non era stato ancora scoperto. Tranne che da me, cui era diretto. Era diretto a chiunque fosse venuto a occupare quella stanza.

Mi piace meditare su questo messaggio. Mi piace pensare di cominciare con lei, questa donna sconosciuta, o almeno sconosciuta a me, perché nessuno me ne ha mai parlato. Mi piace sapere che il suo messaggio tabù è giunto a destinazione, trascritto qui sul fondo del mio armadio, letto da me. Talvolta mi ripeto quelle parole. Mi danno una piccola gioia. Quando immagino chi le ha scritte, penso a lei come a una donna circa della mia età, forse un pochino più giovane. La faccio diventare Moira, Moira com’era al college, nella camera accanto alla mia: originale, vivace, atletica, con la bicicletta e lo zaino pronti per una gita. Con delle efelidi in viso, la penso; irriverente, intraprendente.

Mi chiedo chi fosse o sia, e che ne è di lei.

Ho provato a farmelo dire da Rita, il giorno che ho trovato il messaggio.

«Chi era la donna che stava in quella stanza prima di me?» ho detto. L’avessi chiesto in modo diverso, avessi detto: C’era una donna in quella stanza, prima di me? non avrei ottenuto niente.

«Quale?» ha detto lei; aveva un tono risentito, sospettoso, ma veramente è il tono che ha sempre quando mi parla. […]

Su quale settore, come si diceva una volta, esercita il suo controllo? Qui li chiamano tutti Comandanti, e basta. «Ah!» dico, fingendo di aver capito.

«Si potrebbe dire che sono una specie di scienziato» prosegue. «Entro certi limiti, naturalmente».

Non dice altro per un po’, e neppure io. È una scommessa, a chi riesce a tacere più a lungo.

Cedo io, per prima. «Forse potresti spiegarmi una cosa che non sono riuscita a capire».

«Che cosa può essere?» chiede, interessato.

Sto entrando in una zona pericolosa, ma non riesco a fermarmi.

«È una frase che ho visto da qualche parte». Meglio non dire dove. «Credo che sia in latino, e ho pensato che forse…» So che lui ha un dizionario latino. Ha dizionari di diversi tipi, sull’ultimo scaffale a sinistra del camino.

«Ti ascolto». È tranquillo, ma vigile, o sono io a immaginarlo?

«Nolite te bastardes carborundorum» dico.

«Come?»

Non l’ho pronunciata correttamente, non ne sono capace.

«Potrei ripeterla lettera per lettera» dico. «O metterla per scritto».

Esita. Non ho mai preso in mano una penna o una matita, in questa stanza, nemmeno per sommare i punti dello Scarabeo.

«Le donne non sanno l’aritmetica» aveva osservato una volta, scherzosamente. Quando gli avevo chiesto che cosa voleva dire, mi aveva risposto: «Per loro, uno più uno più uno più uno non è uguale a quattro».

«E a che cosa è uguale?» Mi ero aspettata che dicesse cinque o tre.

«Semplicemente a uno più uno più uno più uno» aveva detto.

Ma adesso dice: «Va bene» e mi porge la sua penna a sfera attraverso la scrivania, quasi come ad accettare una sfida. Mi guardo attorno in cerca di qualcosa su cui scrivere e lui mi dà il blocchetto per segnare i punti dello Scarabeo, un blocchetto da tavolo con una faccina tonda che sorride stampata in cima al foglietto. Si fanno ancora oggetti come questo.

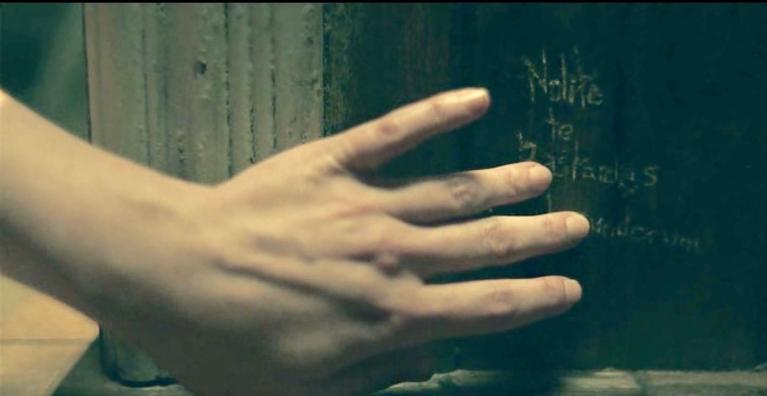

Scrivo con attenzione la frase in stampatello, così come mi è rimasta impressa nella testa, da quando l’ho letta, nell’armadio. Nolite te bastardes carborundorum. Qui, in questo contesto, non è né preghiera, né comando, ma un triste graffito, scarabocchiato tempo addietro, abbandonato. La penna tra le mie dita si anima, diventa quasi viva, ne sento la forza, sento la forza delle parole che contiene. La penna è invidia, diceva Zia Lydia, citando il motto di un altro Centro, per ammonirci a stare lontane da simili oggetti. E aveva ragione, è invidia. Il solo tenerla in mano è invidia. Invidio al Comandante la sua penna. È un’altra cosa in più che mi piacerebbe rubare. Il Comandante mi prende la pagina di mano e la guarda. Poi comincia a ridere, possibile che stia arrossendo? «Questo non è vero latino» dice. «È semplicemente una battuta scherzosa».

«Una battuta scherzosa?» ripeto, perplessa. Non può essere solo una battuta scherzosa. Avrei corso un rischio, nella speranza di afferrare una briciola di sapere, solo per una battuta scherzosa? «Che specie di battuta scherzosa?»

«Sai come sono gli studenti» dice. C’è un senso di nostalgia nella sua risata, adesso capisco, ride con indulgenza del proprio io d’una volta. Si alza, si avvicina agli scaffali, toglie un libro dalla sua preziosa collezione. Non il dizionario però, ma un vecchio libro che sembra un manuale, con le pagine accartocciate e macchiate d’inchiostro. Prima di mostrarmelo lo sfoglia, e ricorda. «Ecco» dice infine, posandolo aperto sulla scrivania davanti a me.

La prima cosa che vedo è una riproduzione della Venere di Milo, in bianco e nero, sulla quale sono stati disegnati dei baffi, un reggiseno nero e dei ciuffi di peli alle ascelle. Sulla pagina a fianco c’è il Colosseo, la didascalia è in inglese, e sotto c’è una coniugazione: sum es est, sumus estis sunt. «Ecco» ripete il Comandante. In margine vedo scritta, con la stessa penna che è servita a truccare la Venere, Nolite te bastardes carborundorum.

«È un po’ difficile spiegare che cosa c’è di divertente, a meno che non si sappia il latino» dice il Comandante. «Noi scrivevamo sempre questo genere di cose. Non so dove le sentivamo, da ragazzi più grandi di noi, forse». Ha dimenticato me e se stesso, sfoglia le pagine. «Guarda questa» dice. L’illustrazione si intitola Le donne sabine, e sul bordo c’è scarabocchiato: pim pis pit, pimus pistis pants [‘mutande’]. «Ce n’era un’altra» dice. Cim, cis cit… [… c-unt, in inglese organo sessuale femminile]. S’interrompe, imbarazzato. Sorride di nuovo, ma in un modo più semplice, più aperto. Lo vedo con le lentiggini, un ciuffo ribelle… In questo momento quasi mi piace.

«Ma qual era il suo significato?» chiedo.

«Il significato? Oh, voleva dire: Che i bastardi non ti schiaccino. È probabile che ci ritenessimo molto spiritosi».

Mi sforzo di sorridere, ma ho tutto chiaro, adesso. Capisco perché lei ha scritto quella frase sulla parete dell’armadio, ma capisco anche che deve averla imparata qui, in questa stanza. E dove, se no? Non era mai stata una studentessa. L’aveva sentita da lui, in uno di questi momenti di reminiscenze giovanili, di confidenze reciproche. Non sono la prima, quindi, a penetrare nel suo silenzio, a fare con lui dei giochi di parole per bambini.

«Che cosa le è successo?»

Lui ora è molto attento. «La conoscevi?»

«Più o meno».

«Si è impiccata» risponde, pensieroso, non rattristato.