M. FINI, Catilina. Ritratto di un uomo in rivolta, Milano, Mondadori, 1996

“Catilina, con gli uomini rimasti, puntò sulla Gallia Cisalpina dove la rivolta non era ancora stata schiacciata. A marce forzate per l’Appennino toscano, nel freddo atroce dell’inverno, giunse nei pressi di Pistoia. Da lì, scavalcando l’ultimo tratto di Appennino, contava di scendere nella pianura padana. Decise di seguire la via valico delle Piastre, valle del Reno, valle del Bardalone, valle del Lima, Abetone. Dall’Abetone avrebbe avuto due possibilità: scendere su Modena o deviare per l’alta Garfagnana. Ma era troppo tardi.

Al di là degli Appennini un esercito romano forte di 18 mila uomini lo attendeva armi al piede sbarrandogli il passo. Era l’esercito di Quinto Metello Celere che era giunto dalle Marche per più agevole via e si era attestato poco oltre Modena da dove poteva agevolmente controllare tutti i movimenti dei ribelli se avessero tentato di valicare gli Appennini.

Quando Catilina fu informato della presenza di Metello aveva da poco ripreso la marcia. Ora era in trappola. Alle sue spalle incalzava Antonio Ibrida. Rimanere ancora sulle montagne, quand’anche fossero bastate le vettovaglie, non era possibile: l’inverno avanzava, Catilina e i suoi uomini potevano vedere le cime tutte innevate dell’Abetone, del Cimone, del Libro Aperto.

Non restava che battersi. O con Metello o con Ibrida. Catilina scelse Ibrida. Da un punto di vista strategico una soluzione valeva l’altra. Decise per Ibrida perché lo considerava inferiore, come capacità militare, a Metello.

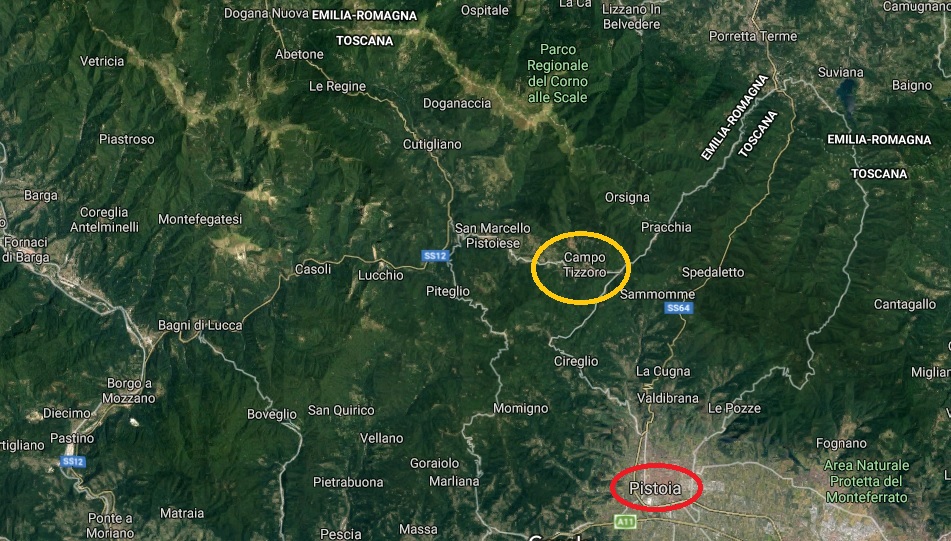

Nessuna delle fonti riferisce con precisione quale fosse la consistenza dell’esercito di Ibrida. Sallustio parla solo di un «grosso esercito». Doveva essere perlomeno pari a quello di Metello, se non più numeroso perché se Catilina avesse sfondato a nord avrebbe raggiunto la Gallia ma se avesse sfondato a sud avrebbe potuto puntare su Roma. Catilina ritornò quindi sui suoi passi ridiscendendo i monti. Per dare battaglia si attestò in una piccola radura, chiamata Campo di Zoro, chiusa a sinistra dai monti che culminano nel poggio Madonnina e a destra da un’altissima rupe. Alle spalle la catena dell’Abetone lo metteva al riparo, almeno per il momento, da brutte sorprese.

Il posto era ben scelto perché il piccolo esercito di Catilina, protetto su tre lati, avrebbe potuto combattere su un fronte limitato, di circa mezzo chilometro, dove la superiorità numerica del nemico, costretto in quell’imbuto, si sarebbe fatta sentire di meno. […]

«Fece quindi ritirare i cavalli perché» scrive Sallustio «l’uguaglianza nel pericolo desse maggior fiducia ai soldati.» Lui stesso avrebbe combattuto a piedi. Portò il suo cavallo sul limitare del campo. La bestia era inquieta. Sentiva forse la presenza del nemico vicino. Era un bell’animale, nobile e fiero. Il ricordo di Catilina andò ad altri cavalli che aveva montato in gioventù, quando, poco più che un ragazzo, aveva combattuto con Pompeo Strabone contro gli italici o quando aveva seguito Silla in Asia e poi nella vittoriosa galoppata verso Roma. Forse pensò anche ai vecchi genitori ancora in vita e alla loro angoscia. Sicuramente pensò a Orestilla e ai figli che non c’era stato il tempo di avere. Non avrebbe avuto eredi. Il cavallo lanciò un nitrito acutissimo. Non lontano si vedevano brillare gli elmi nudi, gli scudi, le spade dei nemici. Avevano tolto le armi dai foderi di cuoio. «Questo luccichio indica che si preparano alla battaglia.» Il momento era venuto. Catilina accarezzò il muso dell’animale e con una vigorosa manata sulla groppa lo incitò al galoppo. Lo guardò allontanarsi. Sapeva che non gli sarebbe servito più.

Tornato verso gli accampamenti Catilina dispose il suo esercito. Mise in prima fila otto coorti formate dagli uomini meglio equipaggiati, anche per non dare al nemico il vantaggio psicologico di trovarsi davanti un esercito costretto a ricorrere ad armi di fortuna. Su una seconda linea schierò le altre dodici coorti. Diede il comando dell’ala sinistra a Manlio e della destra a un soldato senza nome ricordato come «il Fiesolano».

Catilina con un manipolo di soldati scelti, armati alla leggera, si mise al centro, un po’ arretrato rispetto alla prima linea e in collegamento con la seconda, in una posizione di «libero», pronto a intervenire dove ce ne fosse bisogno.

Anche l’esercito romano è ormai in linea di combattimento. Ma al comando non c’è Antonio Ibrida. E’ rimasto negli accampamenti accusando un attacco di podagra. Forse è una malattia diplomatica: non vuole trovarsi vis-à-vis, in uno scontro per la vita o per la morte, con l’amico di un tempo. O forse alla rinuncia l’ha convinto, o costretto, Publio Sestio, l’uomo di Cicerone. Il forfait di Ibrida è un altro brutto colpo per i ribelli. Il suo luogotenente, Marco Petreio, è un valoroso e rude soldato con trent’anni di milizia alle spalle. Anch’egli ha disposto l’esercito mettendo davanti otto coorti e il resto di rincalzo. A cavallo fa il giro delle truppe. Conosce i soldati a uno a uno e salutandoli rievoca ora a questo ora a quello le imprese in cui si sono distinti per spronarli e per esaltarli. Disse che combattevano contro dei briganti per la Patria, i figli, il focolare, gli Dei. E a ogni buon conto ricordò che avevano di fronte dei nemici inermi.

Il 5 gennaio del 62, in una livida alba, il cielo basso e uniformemente grigio, ebbe inizio la battaglia. Allo squillo delle trombe i due eserciti avanzarono l’uno verso l’altro. Quando le prime linee furono a tiro iniziò il lancio dei giavellotti. Ma l’impeto da entrambe le parti è tale che, fra grida altissime, si arriva subito a un furioso corpo a corpo.

I ribelli fan muro, resistono. «Catilina, con una squadra volante, è sempre in prima linea. Dà mano a quelli che duran fatica, sostituisce ai feriti gente valida, ha occhio a tutto, combatte egli stesso senza posa, colpisce spesso nel segno, compie insieme il dovere del soldato valoroso e del generale abile.»

Sospinti da Catilina, che a quarantacinque anni offre una performance atletica memorabile, i ribelli contrattaccano. Disperatamente. Furiosamente. L’esercito governativo, che non si aspettava una simile resistenza, è colto di sorpresa, ripiega, potrebbe sbandarsi. Come in un tiro alla fune le forze contrapposte sono in equilibrio alla massima tensione. Ma il nemico ha ampie riserve. Petreio getta nella mischia la coorte pretoria, le truppe scelte. Lo scontro è durissimo. I catilinari, al centro, non mollano, non arretrano di un passo. Sono le ali a cedere di schianto. Manlio e il Fiesolano cadono quasi contemporaneamente «combattendo in prima fila». Dai fianchi i soldati di Petreio si rovesciano sul centro dei catilinari tagliando i collegamenti fra i reparti. E’ il massacro. Tentando un’ultima sortita Catilina si getta con quelli che gli sono rimasti nel più folto dei nemici puntando su Petreio. I suoi gli cadono attorno a uno a uno. Si vede la sua alta, slanciata, vibrante figura sovrastare ancora per un attimo, spada in pugno, la mischia. Poi viene sommerso.

«Dopo la battaglia si poté constatare quanta audacia e quanta energia regnassero fra i soldati di Catilina: ognuno di essi copriva dopo morto con il proprio cadavere il posto che, vivo, aveva tenuto in battaglia.» Anche i pochi che furono trovati a distanza dal campo, dispersi dalla furia dei nemici, erano caduti a fronte alta, «feriti al petto». Nessuno aveva cercato di fuggire. Nessuno aveva voltato le spalle al nemico. Erano in tremila e tanti ne caddero. «Anche l’esercito romano però non aveva riportato una vittoria facile e incruenta: i più valorosi o erano caduti in battaglia o ne erano usciti gravemente feriti.» Come aveva chiesto il loro capo, i ribelli non erano morti invendicati.

«Catilina venne trovato lungi dai suoi fra i cadaveri dei nemici; respirava ancora un poco ma gli si leggeva sul volto la stessa espressione di indomita fierezza che aveva da vivo.»

B. Brecht, Gli affari del Signor Giulio Cesare [1959], trad. di L. Bassi, Einaudi, Torino, 2015

Dal diario di Raro

Stava calando la sera quando giungemmo sul vero e proprio campo di battaglia, poco prima di Pistoia.

La mia impressione fu che qui c’era poco da vedere. Il terreno era mosso, non se ne vedevano che piccole zone. Gruppi non molto numerosi di soldati scavavano alla luce di fiaccole il terreno gelato, duro come pietra. Altri gruppi frugavano tra i mucchi di caduti, che si vedevano indistintamente, buttati lì come stracci. Giorni prima era caduta la neve. La si vedeva ancora tra i cespugli.

Scesi dal carro con le ginocchia mosce e mi misi a correre lungo la strada, senza un piano. A destra e a sinistra c’erano gli stracci e sventolavano le fiaccole. Il vento s’era calmato, o almeno avevo l’impressione di non gelare più come prima. Il vetturino camminava vicino a me, e ogni tanto mi dava un’occhiata di fianco. Da una truppa che controllava nuovamente i nostri documenti, appresi qualche particolare sul decorso della battaglia, ma non lo ricordo più. Ricordo invece chiaramente un particolare di cui parlò un ufficiale: Catilina aveva preferito marciare contro Antonio perché così si trovava alle prese con truppe che erano state reclutate tra i disoccupati della capitale. L’esercito di Metello era composto di robusti figli di contadini, arruolati freschi freschi nel Piceno.

Ma la carneficina non avrebbe potuto essere più terribile se non fossero stati nullatenenti a combattere contro nullatenenti. Il mio vetturino (Pisto) tentò di farsi spiegare come si faceva a identificare determinate persone. Un legionario disse scuotendo le spalle: «Ce ne saranno almeno settemila». Continuammo a camminare, questa volta attraverso i campi. Una volta mi fermai e stetti a guardare a una certa distanza una truppa che sollevava i morti per deporli nelle buche scavate nella terra. Era una truppa piuttosto numerosa e la circonferenza della fossa era grande. Intorno avevano tirato delle funi. Ricordava la suddivisione del campo di Marte durante le elezioni.

Riprendendo il cammino arrivammo in campo aperto. I mucchi scuri anche qui erano fitti, ma non si vedevano pattuglie di sgombero. Non mi chinai nemmeno una volta per guardare un viso. Pure avevo la sensazione di cercare. Per tenermelo impresso, pensavo. Infatti qui non si distinguevano amici da nemici, tutti erano romani, tutti portavano uniformi romane. E tutti provenivano dallo stesso ceto. Avevano obbedito agli stessi comandi quando erano passati all’attacco, gli uni contro gli altri. È vero che tanto l’esercito di Catilina quanto quello di Antonio, non erano formati di gente che aveva gli stessi interessi. Spalla a spalla stavano gli ex coloni militari di Silla e i contadini etruschi cui erano stati portati via i campi per darli a quelli. E a quelli a loro volta i campi li avevano portati via i latifondisti. Incapaci di esistere

alla speranza di una vita più sopportabile, che era stata loro prospettata da Catilina, combattevano disperati contro i veterani arruolati dal signor Cicerone, che dai loro campi carichi di debiti erano finiti a Roma, e insieme ai contadini indebitati della campagna non avevano potuto resistere alla prospettiva dei 50 sesterzi di paga giornaliera. Né i vincitori né i vinti raggiunsero le magnificenze delle due Asie, per cui si combatteva. I soldati dei re asiatici non avevano potuto difenderle, quelli dei generali romani non avevano potuto conquistarle.

Tra i catilinari caduti non fu trovato del resto un solo schiavo. Catilina era stato costretto a togliere gli schiavi dalle sue squadre dopo il cambiamento di umore del 3 dicembre.

Così soltanto Romani avevano combattuto contro Romani.

Dopo parecchie ore il vetturino mi condusse al carro. Una volta, sulla strada del ritorno, un soldato mostrò a un ufficiale con un vago gesto della mano un punto nel campo buio, chiazzato di neve, e disse: «Giace laggiù, in mezzo a un mucchio dei nostri». Deve essere stato Catilina.

Alcide Segoni, Ritrovamento del corpo di Catilina, 1871, olio su tela, 136×174. Firenze, Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti

Alessandro Ferrini, Sconfitta e morte di Lucio Sergio Catilina

“Sul luogo preciso dove avvenne lo scontro, sicuramente nel territorio montano sopra Pistoia, sono state fatte varie ipotesi. La più attendibile è quella che situa il campo di battaglia nel luogo dove agli inizi del XX secolo sorse il paese di Campo Tizzoro, nell’Appennino pistoiese, in una piccola zona pianeggiante racchiusa dai contrafforti montani fra i torrenti Reno e Maresca e il rio Bardelone, sulla strada che oggi congiunge il capoluogo toscano con il passo dell’Abetone. La scelta di un luogo ristretto e protetto su tre lati è motivata dal fatto che l’esiguo numero dei soldati di Catilina non rischiava in tal modo di essere accerchiato dal ben più consistente esercito regolare”.