Victor tristis. Letture dall’Eneide di Virgilio, Centro Studi “La permanenza del Classico”, a c. di I. Dionigi

VIRGILIO OVVERO DEL DESTINO

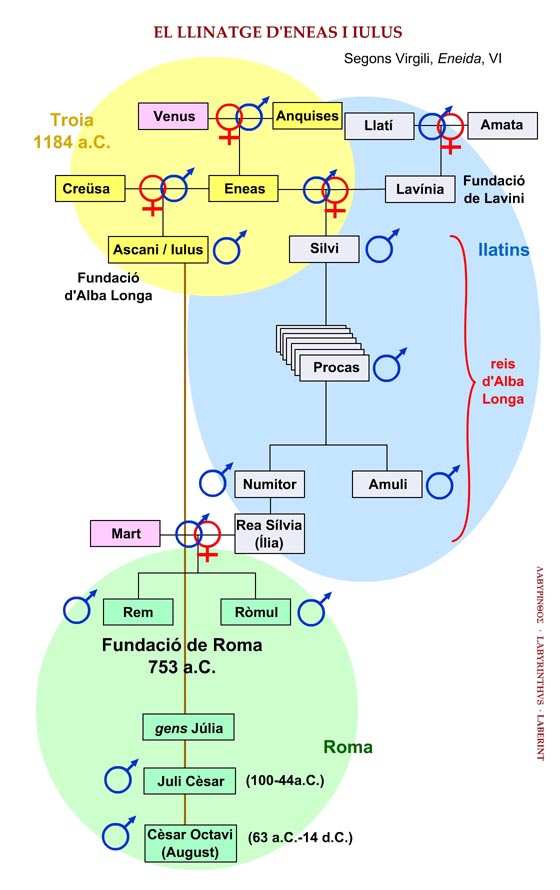

Ai lettori della Roma pacificata da Augusto la tanto attesa Eneide presentava un eroe inedito e alternativo: un eroe che di fronte alla vittoria – già iscritta nel destino – ha l’atteggiamento di chi sta per congedarsi dalla vita, di chi sta per morire (come i suoi modelli, Ettore e Aiace) e lascia al figlio il proprio testamento spirituale (Aen. 12, 435 s.): disce puer virtutem ex me verumque laborem, / fortunam ex aliis («Impara, ragazzo, da me il valore e la vera sofferenza, la fortuna dagli altri»). Virtus e fortuna, requisiti del buon generale romano, assumono in un poema epico altre connotazioni. La virtus è la qualità del vir, cioè dell’eroe epico, e la fortuna, a una lettura immediata, potrebbe identificarsi col fato, col destino. Non nell’Eneide, dove la virtus è la pietas e dove fortuna è sinonimo di casus, il cieco caso che regola la vita dei singoli, ma non di fatum, il destino, la forza superiore agli stessi dèi e immanente –come il logos stoico – alla storia universale. Il tramite fra pietas e destino, la condizione necessaria a perché queste due dimensioni si incontrino è il labor («fatica» e «sofferenza» insieme). La pietas di Enea, ovvero la sua eroicità, consiste nell’accettare per il bene universale un destino che travolge la dimensione individuale. È stato detto che col II libro dell’Eneide – la fine di Troia – muore l’eroe omerico e nasce quello virgiliano; Enea diventa il pius Aeneas e destinatari della sua pietas saranno: gli dèi, sia quelli tradizionalmente nemici, còlti nell’atto di scalzare Troia dalle fondamenta, sia quelli tradizionalmente amici, che impongono ad Enea di fuggire verso un destino nebuloso ma migliore; la famiglia, che ha il volto del padre Anchise e del figlio Ascanio; la patria, rappresentata dal popolo disperato e straordinariamente numeroso che implora tacitamente l’aiuto di Enea nella chiusa del libro. L’impossibilità di vendicare i compagna, la perdita di Creùsa e l’esilio sono solo il primo amaro prezzo che l’eroe paga al destino, solo il primo passo verso la pietas. Il crescendo “fatale” si ha nel IV libro. Enea, bloccato per amore di Didone sulle rive della nascente Cartagine, è richiamato da Giove, attraverso il suo messaggero Mercurio, a compiere la volontà dei fati: se non per l’onore, almeno per l’amore per Ascanio (cfr. vv. 272 ss.). Il destino fa qui la sua vittima più celebre (e senz’altro più compatita): Didone. L’accusa della regina africana e la difesa di Enea mettono in luce tutte le contraddizioni della pietas dell’eroe troiano. Perfidus (v. 305), cioè traditore della fedeltà (fides), lo definisce Didone, così come definirà nefas il suo comportamento. Esiste dunque un’empietà di Enea? No, perché Didone, come i vari antagonisti di Enea, è portatrice di una «pietas parziale, che viene a conflitto con la pietas del protagonista o, che è lo stesso, col fato di cui Enea è consapevole strumento» (Traina). Consapevole, ma non per questo meno sofferente. Virgilio non fa niente per nasconderci il dolore di Enea, che appare ora soffocato nel cuore (curam sub corde premebat, v. 332), ora ammesso con mesta rassegnazione: Italiam non sponte sequor (v. 361) «L’Italia, costretto io la cerco»). Questo dialogo si trasformerà in monologo ancor più dolente e sordo nel VI libro, quando l’eroe troiano rivedrà la regina negli Inferi: invitus, regina tuo de litore cessi (6,460) «io non volevo, regina, lasciar la tua spiaggia».

Rilievo d’altare, Cartagine, I sec. d. C.

Nuove vittime della storia balzeranno in primo piano nella seconda parte del poema, nella descrizione della guerra fra i Latini e i Troiani. Due di queste, Pallante e Lauso, consumano la loro vicenda nel X libro, che è presupposto ideologico e narratologico del libro XII. Nell’impar pugna fra Lauso ed Enea ancora una volta è la pietas individuale ad essere messa in discussione: fallit te incautum pietas tua (v. 812) «ti perde, incauto, il tuo amore», dice Enea al giovane che affronta la disperata impresa per soccorrere il padre Mezenzio; ma quando lo vedrà morire sotto la sua spada gli affiorerà alla mente l’imago patriae pietatis (v. 824): in questo riferimento all’amore paterno, affidato ad una espressione carica e ambigua (ed esegeticamente controversa), Virgilio sembra evocare e concentrare la pietas di Enea verso il padre Anchise e verso il figlio Ascanio. Virgilio, è stato detto, avrebbe potuto concludere l’Eneide con il dialogo fra Giove e Giunone, l’«epilogo in cielo» in cui il destino e la pietas si inverano nel futuro di Roma e dei Romani, ma al prezzo della damnatio memoriae dell’intero popolo troiano (occidit occideritque sinas cum nomine Troia, v. 828: «Troia è morta e lascia che morta sia col nome suo»).

Il XII libro si chiude invece con l’«epilogo in terra», sul «polo sanguinoso della storia» (Traina). Enea compie l’ultimo atto della sua missione, l’uccisione di Turno, che gli consegna la vittoria e il regno sui Latini. Ancora una volta però il gesto sarà frutto di una decisione sofferta. Perché Turno, ormai ferito, è e si dichiara vinto e supplice (vicisti et victum tendere palmas / Ausonii videre, vv. 936s.: «hai vinto e vinto tender le mani m’han visto gli Ausoni»), perché soprattutto fa appello alla pietas filiale dell’eroe troiano (fuit et tibi talis / Anchises genitor, vv. 933s.: «Anche tu hai avuto un padre… »). Certo la sua uccisione da parte di Enea è legittimata dal passato, come vendetta per la morte di Pallante, e dal futuro, come elemento indispensabile al compimento del destino. Ma l’esitazione di Enea a colpire il capo nemico (stetit … / … dextramque repressit, vv. 938s.: «s’arresta Enea … e trattiene il colpo») non ha precedenti nell’epica e consacra un nuovo tipo di eroe, il victor tristis, che pospone la propria sorte individuale a un ordine e a un destino universale di pace. Dopo oltre cinquant’anni di guerre civili, che hanno sacrificato la res publica sull’altare degli interessi personali e alle soglie di un’epoca, come quella imperiale, definitivamente segnata dall’individualismo, eroi simili, sembra dirci Virgilio, abitano solo nel canto epico.

Beniamino Placido, Prefazione a Virgilio, Eneide, Feltrinelli 2018

Niente Virgilio, per oggi. Oggi non leggeremo nessuna Eneide. E perché mai dovremmo? Virgilio è un poeta rispettabile; a scuola ce l’hanno detto, dev’essere vero. Ma non certo affascinante quanto Omero. La sua Eneide è un poema molto importante, all’università ce l’hanno ripetuto: ma vuoi mettere l’Iliade, vuoi mettere l’Odissea? Rispettabile anche il suo protagonista-eroe: Enea. Tanto serio, tanto austero. Però: vuoi mettere Achille e Patroclo? Vuoi mettere Ulisse e le Sirene?

Per di più, l’Eneide è scritta in latino. Lingua difficile e labirintica – non si sa mai qual è il capo, quale la coda di un periodo – nei confronti della quale abbiamo fatto tutto il nostro dovere, negli anni scolastici. Fingendo di impararla, sbrigandoci subito dopo a dimenticarla. Quando incappiamo in una iscrizione, distogliamo imbarazzati lo sguardo, per tema di scoprirci incapaci di interpretarla.

Ciò che non ci impedisce – ci mancherebbe altro – di menar vanto, per il resto dei nostri giorni, del saldo fondamento classico-umanistico ricevuto sui banchi di scuola. Beati noi, che abbiamo frequentato il “classico”.

Perché mai dovremmo leggere Virgilio, proprio oggi? Oggi leggeremo invece un romanzo francese, scelto quasi a caso (quasi). Un romanzo “avvincente come un romanzo” (qualche volta accade). Un romanzo moderno, modernissimo, nostro contemporaneo. Uscito da quella scuola del “Nouveau Roman” (Alain Robbe-Grillet e altri) che rinnovò clamorosamente la narrativa francese del dopoguerra.

La modificazione (La modification) di Michel Butor. Un romanzo nuovo e innovativo, sperimentale: una sorta di lungo ininterrotto monologo. E tuttavia immediatamente avvincente. Capace di una presa ipnotica sul lettore.

Ecco la trama. Siamo su un treno, il treno Parigi-Roma. Un treno degli anni cinquanta (La modification di Butor è del 1957) che ha ancora la terza classe. Verrà abolita tra poco. C’è un signore francese che ci interpella. Ci dà del “vous”; ci costringe a entrare nella sua storia. Si chiama Léon Delmont, è sui quarantacinque anni. Vive a Parigi, dove lavora come rappresentante di una fabbrica italiana di macchine per scrivere (per questo viene spesso in Italia).

A Parigi ha famiglia: una moglie, Henriette, e quattro figli. Una famiglia, una moglie di cui è stanco. Può accadere. Così come può accadere che sopravvenga – imperiosa – la voglia o l’illusione di rinnovarsi. Di cercare una vita tutta diversa (“une vie tout autre”).

È per rinnovarsi, per sentirsi nuovamente vivo che Léon Delmont viene ogni volta che può a Roma. In prima, in seconda o in terza classe (finché c’è). È felice di poterei venire, comunque. Segue con ansia lo scorrere delle stazioni che si susseguono, in progressivo avvicinamento all’Urbe: Roma Trastevere, Roma Ostiense, Roma Tuscolana. E finalmente, Roma Termini.

A Roma ad aspettarlo c’è Cécile. Una giovane donna francese che lavora all’Ambasciata francese, in piazza Farnese. E abita lì a due passi. In via Monte della Farina, al numero 56. Come il viaggiatore-narratore tiene a indicare. Con puntigliosa precisione, quasi ci invitasse ad andare a controllare (facevano così, quelli del “Nouveau Roman”).

A Roma c’è ad accoglierlo quel fitto reticolato di strade, di piazze che comprende piazza del Pantheon e l’Argentina, la Chiesa Nuova e Sant’Andrea della Valle. Un triangolo (o quadrilatero) “magique”, lo definisce il viaggiatore. Che puntigliosamente lo percorre e lo descrive. Quasi volesse invitare anche noi a percorrerlo: ma un po’ meno distrattamente del solito; ma con più attenzione alle meraviglie che contiene. Come fanno Léon e Cécile nelle loro quotidiane, attentissime passeggiate. Poi qualche volta risalgono nell’appartamento di lei (via Monte della Farina, 56) e lì fanno “ce que font les amoureux”: si amano.

Questo si prepara a rifare il viaggiatore del treno, lo speranzoso, entusiasta cittadino parigino Léon Delmont, con la sua Cécile. Quand’ecco che qualcosa accade, qualcosa cambia.

L’entusiastico slancio che stava portando ancora una volta Léon Delmont verso Roma (Roma Trastevere, Roma Ostiense, Roma Tuscolana…) si dissolve nell’aria. Appena arrivato a Roma Termini, Léon Delmont salta su un treno orientato nella direzione opposta e inizia il viaggio di ritorno: Roma Tuscolana, Roma Ostiense, Roma Trastevere, verso Parigi.

Perché mai? Bella, misteriosa storia. Bellissimo romanzo. Abbiamo fatto bene a trascurare Virgilio per leggerlo in un fiato, proprio come un romanzo. Ma è sicuro che ci siamo riusciti? È sicuro che siamo riusciti a mettere da parte Virgilio? Forse no, non è così facile.

Virgilio è dappertutto; anche in questo romanzo così nuovo, così sperimentale. Così moderno e spregiudicato. Quando Léon Delmont, il protagonista, va a dormire la sera, è l’Eneide che apre (nella “Collection Guillaume Budé”) prima di addormentarsi. Quando la notte sogna, è al sesto libro dell’Eneide – quello della Sibilla cumana, del ramo d’oro, della discesa nell’Oltretomba – che i suoi sogni si ispirano.

Di più, molto di più. La modification è strutturata tutta come l’Eneide, punto per punto (o quasi). L’hanno scoperto i critici, l’autore l’ha riconosciuto. È un viaggio alla ricerca di una nuova città, di una nuova identità. Dopo che Troia è stata bruciata alle spalle di Enea fuggiasco. Dopo che Parigi si è rivelata faticosa e banale per Léon Dumont.

Ma perché questo progetto di cambiamento, di modificazione nel profondo non riesce al viaggiatore francese? Mentre riesce invece a Enea che – naufrago e profugo dall’incendio di Troia – il suo viaggio lo fa, nel Lazio ci arriva, e fonda una discendenza che a sua volta fonderà Roma? (Però, un dubbio: siamo proprio certi che il viaggio di Enea riesce fino in fondo? La ricordiamo bene, l’Eneide?)

Come che sia, il romanzo di Michel Butor è solo un esempio – fra i tantissimi – della persistente presenza del poema di Virgilio. Ci conviene chiedercene le ragioni.

Ci dev’essere qualche ragione se Virgilio si fa presente – e visibile – nei luoghi più impensati della nostra cultura. Virgilio è presente alla mente di Frazer quando inventa con Il ramo d’oro l’antropologia moderna. Il ramo d’oro: quel ramoscello che accompagna Enea nel suo viaggio nell’Oltretomba (Eneide, Libro VI).

Enea è presente all’attenzione di Freud quando inventa la psicoanalisi e sceglie per epigrafe dell’Interpretazione dei sogni un verso tratto dal VII Libro dell’Eneide: se non riuscirò a piegare gli Dèi, smuoverò l’Acheronte (“Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo”).

Ci dev’essere qualche ragione se è stato scritto – dallo studioso tedesco Theodor Hacker, negli anni trenta – un libro dal titolo Virgilio padre dell’Occidente. Come dargli torto? Virgilio è presente in età tardoantica in Agostino (“Piangevo su Didone”); nel Medioevo (era considerato un Mago) in Dante; nei poemi cavallereschi rinascimentali (Ariosto e Tasso); nel Paradiso perduto di Milton. Nel dramma settecentesco (Metastasio: Didone abbandonata, e le mille Didone abbandonate successive: sono più di mille). Nell’opera lirica dell’Ottocento (Berlioz: I Troiani).

Nel Novecento il poeta inglese Thomas Stearns Eliot, quello della Terra desolata, si è chiesto in un celebre saggio: “Che cosa è un classico?”. Per rispondersi: un classico è Virgilio, è il classico-modello. In questo dopoguerra, lo scrittore austriaco Hermann Broch, quello de I sonnambuli, ha raccontato in un maestoso romanzo La morte di Virgilio.

Nell’America del Nord tracce di Virgilio sono visibili nella filigrana del dollaro. Nell’America del Sud c’è lo scrittore argentino Jorge Luis Borges che confessa: le mie notti sono piene di Virgilio (“Mís noches están llenas de Virgilio”).

Ci dev’essere una qualche ragione (almeno una) se qualcuno si è divertito a rintracciare tutte le riapparizioni di Virgilio, comunque mascherato, nella letteratura moderna: smascherandolo persino nel Pasticciaccio brutto di Carlo Emilio Gadda. Sto parlando dell’encomiabile studioso americano Theodore Ziolkowski e del suo Virgil and the Moderns, 1993.

Ma anche a lui, persino a lui, è sfuggito qualcuno, qualcosa. Gli è sfuggito che Pierre Klossowski, il sulfureo Klossowski ammiratore del Marchese de Sade, ha al suo attivo una traduzione in francese dell’Eneide (André Dimanche Editeur, 1989). E che traduzione. E che introduzione.

Spero di aver riferito abbastanza per convincere il lettore accidentale di queste paginette introduttive a non leggere Virgilio, a non cercare l’Eneide (nemmeno questa). Se lo troviamo dappertutto, che bisogno c’è? Ci basta.

Ma non posso escludere (né impedire) che al lettore suddetto venga un dubbio. E se ci fosse qualcosa di misterioso, di inafferrabile in questo Virgilio che incombe sull’immaginazione occidentale? Se egli fosse davvero un Mago, come nel Medioevo fiduciosamente credevano? Se il suo taciturno, malinconico Enea fosse un eroe assai meno banale, assai più drammatico di quel che sembra, di quel che si dice?

Questo sospetto c’è. È stato già espresso dagli studiosi americani della cosiddetta “scuola di Harvard” (Parry, Putnam, Brooks, Johnson). I quali, negli anni delle rivolte giovanili e della guerra del Vietnam, hanno riaperto l’Eneide. L’hanno riletta. L’hanno ascoltata: l’Eneide è scritta in musica, come sa chiunque abbia dimestichezza con il testo originale.

Hanno scoperto che nell’Eneide si avvertono non una, ma due “voci”. Con una “voce”, quella più esplicita, Virgilio canta le lodi di Augusto, sovrano suo e del mondo intero, dopo la battaglia di Azio, nel 31 a.C. Quanto sei buono e saggio, Augusto. Quanta pace – eterna – hai portato nel mondo. Ma c’è un’altra voce – sottile e insistente, inconfondibile – che fa da contrappunto alla prima. Sì, ma l’Impero è costato e costa, in termini umani. Sì, ma il gioco del potere, anche quando storicamente necessario, impone crudeltà intollerabili.

Per compiere la sua missione: portare in salvo i penati da Troia, fondare una nuova Troia in Italia, Enea ha dovuto abbandonare vilmente Didone. Enea ha dovuto ammazzare Turno, ormai sconfitto, che pure avrebbe potuto risparmiare. La vita è un penoso dovere. Pensa “stoicamente” Enea, che pure il suo dovere lo fa fino in fondo.

Per di più, spesso è un inutile dovere. Per gli stoici, l’uomo è un cane attaccato con la corda a un carretto. Può seguirlo rassegnato. Può dare degli strattoni di insofferenza. Tanto dovrà seguirlo ugualmente, fatalmente. Tutto è già previsto dal Fato – centoventi volte ricorre questa parola nel poema – che si porterà via tutto. (Uno studioso tedesco – si chiama Werner Suerbaum – ha scritto che il Fato di Virgilio è come il Grande Fratello di Orwell).

Ora, queste due “voci” si colgono solo a patto di tenere l’orecchio applicato al testo originale, latino del poema. Lo faccia il lettore, se proprio gliene è venuta la voglia. Faccia così. Guardi innanzitutto la traduzione – ottima, di Enrico Oddone – che gli presentiamo a fronte. Getti l’occhio sul testo ogni volta che intravvede, o sospetta, qualcosa di interessante. Sarà latino, ma non gli risulterà poi tanto difficile, specie se non ha fatto il “classico”, per sua fortuna. Sarà latino, ma non può essere più difficile delle istruzioni per il computer di casa.

Spero gli venga voglia di soffermarsi sul testo latino ogni volta che vi intravvede l’aggettivo “inanis”. Così frequente e significativo. Significa vano, vacuo, inutile. Futile. Adesso sappiamo perché il viaggiatore francese protagonista de La Modificazione di Butor rinuncia al suo viaggio a Roma. Teme che anche quella sua avventurosa ricerca amorosa si riveli ripetitiva e deludente; banale, inconsistente: inane, alla fine.

Come ci saremmo comportati al suo posto, non sappiamo. Se abbia fatto bene o male, non lo sappiamo. Lo sapremo se avremo la pazienza di ascoltare il suono di quell’“inanis” che risuona insistente per tutta l’Eneide. Verrà un momento in cui comincerà a risuonarci nell’orecchio come l’“hebel” che rimbomba dal principio alla fine dell’Ecclesiaste, nel Vecchio Testamento.

Certo, bisogna fare quel che si può. E si deve, stoicamente.

Ma ben sapendo che in fondo l’amore di Didone e la Furia di Turno; la passata distruzione di Troia e la futura fondazione di Roma, tutto in fondo è “hebel”. Soffio di vento, fiato inconsistente, vapore. Futilità e assurdità. Inanità. “Vanitas vanitatum”.

A Troia, a Cartagine, a Parigi. E anche a Roma: quella di ieri, quella di oggi.

ENEIDE: repertorio iconografico. CLICCA QUI.

Segui il viaggio di Enea su GOOGLE MAP. Versione in lingua spagnola.

Viaggio di Enea secondo Virgilio (in verde) e Dionigi di Alicarnasso (in rosso)

L’Eneide: slideshare a cura di Elena Rovelli.

Lettura integrale a c. di Alessandro Fo, Einaudi, 2012. CLICCA QUI.

L’Eneide sui muri di Pompei

FULLONES ULULAM E[GO] CANO NON ARMA VIRUM(QUE)22

Io canto i lavandai, la civetta, non le armi e l’eroe