17th July 1948: Staff and students at London’s Goldsmith’s College Art School having a drink at the bar dressed as Romans during their end of term ‘Roman Holiday’ theme day. Original Publication: Picture Post – 4585 – A Roman Holiday – pub. 1948 (Photo by Bert Hardy/Picture Post/Getty Images)

«Ridere nell’antica Roma» di Mary Beard tradotto da Carocci. Un saggio di metodo e ricerca aperto a diverse ipotesi, anziché il mosaico storico-ideologico che non riesce a integrare le tessere

Luigi Spina, “Il manifesto – Alias”, 11 dicembre 2016

Siamo nell’accampamento di Pompeo, nel 49 a.C., prima della battaglia di Farsalo. Lucio Domizio Enobarbo promuove a un delicato posto di comando un uomo inadatto alla guerra, solo perché è mite e saggio. E Cicerone: «Allora perché non te lo tieni stretto a educare i tuoi figli?». Se, leggendo l’aneddoto nella Vita di Cicerone di Plutarco, vi è venuto in mente Massimo Troisi (Le vie del Signore sono finite, 1987): «Da quando c’è Mussolini i treni sono in orario», dice la signora fascista; e Camillo/Troisi: «Mica c’era bisogno di farlo capo del governo. Bastava farlo capostazione no?»; ecco, se avete fatto questa ingenua comparazione, siete pronti/e per leggere Ridere nell’antica Roma di Mary Beard (Carocci, pp. 347), traduzione di Anna Maria Paci dell’originale Laughter in Ancient Rome: On Joking, Tickling, and Cracking up, 2014 .

Ha scritto di recente Maurizio Bettini: «Esiste in Inghilterra una figura che l’Italia non possiede: il classicista in pubblico. Qualcuno cioè che si è guadagnato ascolti, visibilità, perfino un ruolo di opinione nel proprio paese, perché parla di Pompei e di Augusto. Questo qualcuno – cioè qualcuna, lei ci terrebbe a sottolinearlo – è Mary Beard: la storica di Cambridge nota anche al grande pubblico grazie alla BBC e ai suoi molteplici interventi sui media. Vorremmo averla in Italia, Mary Beard».

Molto vero: in quasi ogni pagina del suo libro Mary Beard, come dinanzi a una platea attenta e interattiva, dà conto al lettore (non necessariamente esperto di classici o di storia romana) del suo progetto di ricerca e del modo in cui ha inteso affrontarlo, dichiarando esplicitamente l’obiettivo di rendere più ingarbugliato, non più ordinato, il tema del libro. Perché questa sadica attitudine contro un lettore che magari vorrebbe certezze, ricostruzioni rassicuranti? Perché, quando si mette mano a una lettura antropologica del mondo antico, bisogna innanzitutto sgombrare il campo da molte letture precedenti, che si sono accumulate nei secoli divenendo spesso tradizione autorevole allo stesso livello di quei testi – letture ‘perfette’ che hanno consegnato al nostro immaginario un mondo molto spesso non corrispondente a quello reale che si vorrebbe studiare e descrivere.

Dopo il capitolo introduttivo, che parte dall’analisi di due testi in cui il riso dei Romani viene rappresentato e descritto (una pagina dello storico Dione sulla risata soffocata di un senatore dinanzi all’imperatore Commodo, e una risata teatrale in Terenzio), il secondo capitolo, «Questioni sul riso, antiche e moderne», affronta le tre teorie che hanno tentato di connettere riso antico, per così dire, e riso moderno: la «teoria della superiorità», che vede il riso come forma di derisione o scherno (con Hobbes come teorico di punta); la «teoria dell’incongruenza», cioè il riso come reazione all’illogico o all’inatteso, con Aristotele come capofila, fino a Kant, Bergson e oltre; infine, la «teoria del sollievo», il riso come liberazione di energia nervosa o emozione repressa, portata a solidità teorica da Freud. Teorie-sistema che non riescono a spiegare, secondo Mary Beard, l’intera dimensione del riso, anche se è comodo individuare padri fondatori, per esempio la presunta teoria aristotelica del riso e del comico, per giunta affidata al perduto secondo libro della Poetica: col risultato che «può essere uno shock tornare ai testi originali e scoprire cosa sia stato effettivamente scritto e in quale contesto».

Figuriamoci, allora, che, oltre alla perdita del secondo libro della Poetica, si debba scontare in futuro anche quella del Motto di spirito di Freud. Ebbene, «sarebbe interessante immaginare che genere di ricostruzione verrebbe fuori mettendo insieme le diverse sintesi e citazioni. Io penso – scrive l’autrice – che sarebbe lontanissimo dall’originale». Con questa lezione di metodo, cui ho voluto dedicare buona parte della recensione, il lettore viene, direi felicemente, avvertito che non troverà ricostruzioni rassicuranti in cui tutto si tenga, come spesso avviene nei grandi affreschi storico-filologici, quando le tessere del conosciuto sembrano congiungersi perfettamente nascondendo, in realtà, i tanti vuoti che si insinuano pesantemente fra di esse, a partire dai quadri mentali e dalla vita concreta che quei testi presuppongono.

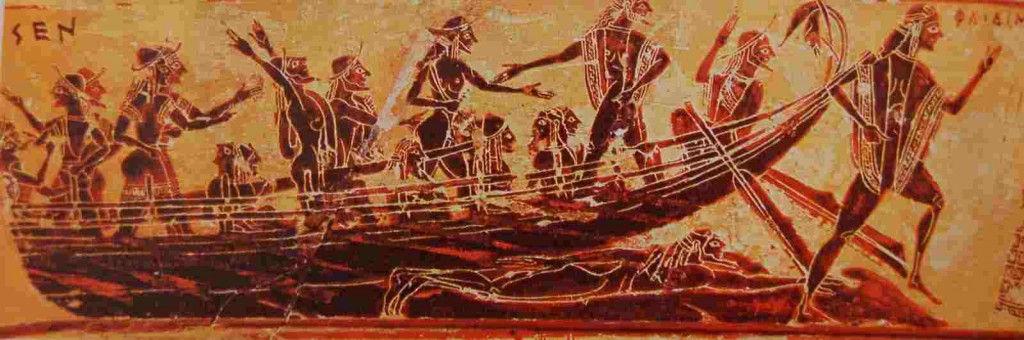

Ai quattro capitoli della prima parte del libro sono dedicate, appunto, più che le risposte, le informazioni necessarie a formulare possibili risposte per domande cruciali, aggravate, si potrebbe dire, dal combinato disposto dell’aver situato la ricerca nel mondo antico: «Potremo mai sapere in che modo, e perché, si rideva nell’antichità? E possiamo farlo, visto che a stento siamo in grado di spiegare perché noi stessi ridiamo? Esiste qualcosa come il riso dei Romani, distinto, che so, da quello dei Greci?» (p. 9); «Quanto ci è familiare, o estraneo, il mondo del passato? Quanto ci è comprensibile?» (p. 65). Ma i primi quattro capitoli non sono mai teoria pura, discussione astratta di modelli: in ogni pagina il lettore incontra testi spesso ambigui e analisi complesse: a partire dal lessico greco e romano del ridere, molto più articolato il primo, più asciutto il secondo (ridere, soprattutto, con i suoi composti), comparati con le mille sfumature del lessico inglese, per esempio, e passando per la valenza sintattica del ridere (ridere assoluto o ridere di qualcuno); proseguendo col confronto fra esempi testuali (le parole e le descrizioni, in fin dei conti, sono il principale campo di indagine dell’antropologia del mondo antico) e immagini, anch’esse di problematica interpretazione, soprattutto se si vuole evitare l’universalità delle espressioni facciali cui tenderebbero «gli etologi, i neuroscienziati più intransigenti e i loro seguaci» (p. 88); dedicando, infine, pagine di ‘complessa chiarezza’, se mi si passa l’ossimoro, al famoso passo virgiliano (IV ecloga) in cui si delinea un rapporto comunicativo di riso fra neonato e genitori.

Il riso romano, capace di trascrivere e influenzare il – più che essere influenzato dal – riso greco, soprattutto nella fase di intreccio di culture dell’impero romano, si offre così, nei quattro capitoli della seconda parte, al lettore, allenato ormai al rifiuto della semplificazione, attraverso personaggi e testi più o meno noti.

In primis Cicerone, con le sue riflessioni su riso e oratoria nel De oratore, riprese e forse sovrainterpretate da Quintiliano; e poi, imperatori, buffoni, schiavi, per finire col riso delle donne, i mimi e le facce da animale. Il lettore non avrà che da seguire per molte pagine la affascinante strategia discorsiva di Mary Beard, vedendo crollare luoghi comuni a vantaggio di un arricchimento di sorprendenti conoscenze sul ridere a Roma, nonché sull’assenza o la scarsa rilevanza del ‘sorridere’.

E le barzellette? Come mai ridiamo ancora leggendo una raccolta di tarda età imperiale (scritta in greco e dalla tradizione complicata) come il Philogelos, cioè L’amante del riso? Non certo perché ridiamo ancora come i Romani, ma solo perché, in qualche modo, il loro riso è entrato nella tradizione che porta fino a noi, con, forse, continui riadattamenti culturali. Però provate a dire a qualcuno, oggi, che è ridicolo. Se l’aveste detto a un Romano: ridiculus es, avrebbe cercato di capire se volevate fargli un complimento (sei uno arguto, capace di far ridere) o denigrarlo. Differenza non da poco.