G. PADUANO, Il teatro antico, Bari, Laterza, 2005

Ippolito si reca a caccia, invocando la sua protettrice Diana, Mentre Fedra lamenta l’assenza del marito Teseo e l’amore fatale per il figliastro che si è impadronito di lei sulle orme della madre Pasifae, la quale partorì da un toro il Minotauro. Contro questo amore illecito la nutrice la ammonisce inutilmente: il furor ha la meglio sulla ragione, e ad Amore, il dio più potente di tutti, nessuno può resistere. È una comoda leggenda apologetica, ribatte la nutrice: l’amore è frutto dell’ozio e del lusso. Inoltre l’amore di Fedra difficilmente sarà ricambiato dal giovane casto. Ma poi la nutrice si arrende e promette di sondare l’animo di Ippolito.

Il Coro canta il potere del fanciullo Cupido, che costringe sotto il suo potere ugualmente gli dei e gli animali.

In preda al delirio, come la descrive la nutrice, Fedra vuole vestirsi semplicemente – come la madre di Ippolito! – e andare a cacciare nella foresta.

La nutrice invece, dopo avere invocato l’aiuto di Diana, si rivolge a Ippolito suggerendogli di vivere un’esistenza più lieta, in città e non nei boschi, seguendo la natura e onorando Venere. Il giovane afferma la superiorità della vita nei boschi, immune dalle ambizioni e dagli intrighi, nella tranquilla povertà e nella virtù, come vivevano gli uomini dell’età dell’oro, prima che ci fossero le guerre, i conflitti familiari e altre sozzure di cui sono soprattutto responsabili le donne.

Mentre la nutrice constata il suo fallimento, sopraggiunge Fedra e parla al figliastro non da madre, come lui l’ha chiamata, ma da serva, che a lui è disposta a cedere ogni potere, adesso che sono minime le speranze sul ritorno di Teseo, sceso negli Inferi a rapire per il suo amico Piritoo la sposa del loro sovrano. Quando Fedra confessa di provare amore, Ippolito intende che sia per Teseo, e Fedra conferma: ma per Teseo giovane, quale Ippolito riproduce nelle sue fattezze. A questo punto esplode l’indignazione del giovane, che allontana da sé la matrigna minacciando di colpirla con la spada; ma quando Fedra dichiara di accettare volentieri la morte da lui, si rifiuta di dargliela.

Interviene la nutrice provocando con la sua spregiudicatezza una svolta della situazione: grida al soccorso accusando Ippolito di stupro. Ippolito fugge, e il Coro commenta la sua fuga e la sua sovrumana bellezza, paragonandola a quella di Bacco o di Apollo. Ma la bellezza è cosa fugace, e ad Ippolito, come già ad altri, essa porta sfortuna: lo prova l’accusa calunniosa che Fedra trama contro di lui.

Torna improvvisamente Teseo, a cui Fedra chiede di poter morire, e denuncia la violenza subita senza far nomi, ma mostra la spada che Teseo riconosce per quella di Ippolito. Dopo essersi fatto beffe della finta virtù del figlio, Teseo pensa di mandarlo in esilio, poi chiede al padre Poseidone di concedergli uno fra i tre doni promessigli, facendolo morire.

Il Coro rimprovera alla natura e a Giove di darsi pensiero unicamente dell’ordine fisico del mondo, e non dell’ordine morale.

Arriva un messaggero a raccontare la morte di Ippolito: è scoppiata una terribile tempesta marina, dalla quale è comparso un toro mostruoso che ha fatto imbizzarrire i cavalli del giovane. Impigliato nelle redini, Ippolito è stato trascinato fino a morirne.

Il Coro commenta le vicende della fortuna, che colpisce sempre le posizioni più elevate. Fedra confessa la sua colpa, e dopo avere commiserato l’atroce sorte di Ippolito proclama e mette in atto la sua volontà di morte. Anche Teseo esprime un desiderio di morte, augurandosi le più terribili pene infernali: ma il Coro lo richiama al dovere di ricomporre il corpo morto del figlio.

Confrontata con l’Ippolito euripideo, la Fedra di Seneca esibisce come primo e fortissimo carattere contrastivo l’assenza dell’apparato teologico: da un lato non c’è più lo scontro fra Artemide, l’impotente protettrice di Ippolito, e la sua feroce nemica Afrodite; dall’altro viene contestata la tradizionale apologia dell’eros come forza irresistibile. A significare un forte carattere intertestuale, chi la demistifica è proprio il personaggio che la sosteneva nella tragedia euripidea, la nutrice di Fedra. Il conflitto si svolge invece in un ambito tutto terreno e umano, fra due parti che entrambe fanno appello allo stesso concetto di «natura». La nutrice di Fedra esorta infatti Ippolito a seguire la natura in contrapposizione alla sua vita ascetica; viceversa Ippolito contrappone la vita dei boschi alle torbide trame delle regge.

Peraltro la struttura drammatica senecana comporta anche una maggiore presenza e un più forte protagonismo di Fedra che, lungi dal limitare la propria trasgressione allo spazio comunicativo immediato e parasoggettivo (quale è rappresentato dalla nutrice), affronta direttamente l’uomo amato con una scandalosa avance. Inoltre, il suo suicidio segue e non precede la morte di Ippolito, e avviene in presenza di Teseo: concede dunque ampio spazio all’argomentazione e alla deliberazione autodistruttiva, che mette in primo piano la liasion tra eros e thanatos: «Non ci è stato concesso di unire i nostri cuori, ma sicuramente ci viene concesso di unire i nostri destini» (vv. 1183-4).

La presenza imperante dell’eros si giova senz’altro della tradizione della poesia amorosa, che ci porta lontanissimo dalla sessuofobia del V secolo ateniese; tuttavia resta possibile che per la sua diversa organizzazione degli eventi tragici Seneca potesse attingere a una diversa tradizione tragica, discendente o dalla Fedra di Sofocle o, più attendibilmente, dal primo Ippolito euripideo, quello che con la raffigurazione della protagonista scandalizzò gli Ateniesi al punto da esigerne la revisione nella tragedia che ci è rimasta.

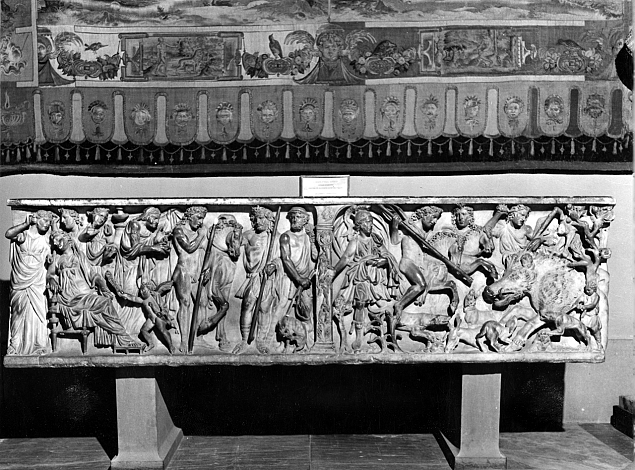

Sarcofago di Fedra, II sec. d.C., Parigi, Louvre

Seneca, Phaedra, vv. 85-128; 179-185:

PHAEDRA O magna vasti Creta dominatrix freti,

cuius per omne litus innumerae rates

tenuere pontum, quidquid Assyria tenus

tellure Nereus pervium rostris secat,

cur me in penates obsidem invisos datam

hostique nuptam degere aetatem in malis

lacrimisque cogis? Profugus en coniunx abest

praestatque nuptae quam solet Theseus fidem.

Fortis per altas invii retro lacus

vadit tenebras miles audacis proci,

solio ut revulsam regis inferni abstrahat;

pergit furoris socius, haud illum timor

pudorve tenuit: stupra et illicitos toros

Acheronte in imo quaerit Hippolyti pater.

Sed maior alius incubat maestae dolor.

Non me quies nocturna, non altus sopor

solvere curis: alitur et crescit malum

et ardet intus qualis Aetnaeo vapor

exundat antro. Palladis telae vacant

et inter ipsas pensa labuntur manus;

non colere donis templa votivis libet,

non inter aras, Atthidum mixtam choris,

iactare tacitis conscias sacris faces,

nec adire castis precibus aut ritu pio

adiudicatae praesidem terrae deam:

iuvat excitatas consequi cursu feras

et rigida molli gaesa iaculari manu.

Quo tendis, anime? Quid furens saltus amas?

Fatale miserae matris agnosco malum:

peccare noster novit in silvis amor.

Genetrix, tui me miseret? Infando malo

correpta pecoris efferum saevi ducem

audax amasti; torvus, impatiens iugi

adulter ille, ductor indomiti gregis –

sed amabat aliquid. Quis meas miserae deus

aut quis iuvare Daedalus flammas queat?

Non si ille remeet, arte Mopsopia potens,

qui nostra caeca monstra conclusit domo,

promittat ullam casibus nostris opem.

Stirpem perosa Solis invisi Venus

per nos catenas vindicat Martis sui

suasque, probris omne Phoebeum genus

onerat nefandis: nulla Minois levi

defuncta amore est, iungitur semper nefas.

[…]

Vadit animus in praeceps sciens

remeatque frustra sana consilia appetens.

Sic, cum gravatam navita adversa ratem

propellit unda, cedit in vanum labor

et victa prono puppis aufertur vado.

Quid ratio possit? Vicit ac regnat furor,

potensque tota mente dominatur deus.

FEDRA O grande Creta, regina dei mari, che le tue navi innumerevoli navigano per ogni lido, solcando coi rostri tutte le vie marine fino alla terra di Assiria, perché mi hai data in ostaggio a un focolare odioso, sposa di un nemico? Perché mi fai trascorrere in pianto una vita penosa? Ho un marito che mi fugge, Téseo: ora è lontano, e la sua fedeltà è quella di sempre. Da bravo, a fianco di un amante insensato, va per la notte profonda della palude da cui non si torna, va, complice di una folle passione, a rapire al sovrano dei morti la sua donna, senza freno di timore o pudore: adulterii e letti illegittimi, ecco cosa cerca sin nel fondo dell’universo il padre di Ippolito.

Ma sull’anima triste mi pesa un altro e più grande dolore. Non mi porta sollievo né la notte né il sonno: il mio male s’alimenta e cresce e brucia qui dentro come il fuoco che trabocca dal cratere dell’Etna. Le tele da ricamare se ne stanno in ozio; la lana da filare mi cade di mano; non ho voglia di recare ai templi doni votivi, né di unirmi al corteo delle donne ateniesi agitando fra gli altari le fiaccole delle cerimonie segrete, né di accostarmi con purezza di preghiere e di riti alla dea protettrice di questa sua terra: vorrei invece scovare e inseguire di corsa le fiere e scagliare i rudi giavellotti con la mano delicata.

Dove corri, mio cuore! Che delirio ti fa amare le selve? La riconosco la fatale passione di mia madre infelice: il nostro amore si fa peccato nei boschi. Madre, ho pietà di te: preda di una mostruosa passione, sei giunta ad amare il capo feroce di bestie selvagge: era un bruto, il tuo amante, insofferente del giogo, re di un branco brado… Ma era capace di amore. Quale dio, quale Dédalo avrà un rimedio per il mio rovente dolore? Neppure se tornasse l’esperto artigiano di Atene, che chiuse nel labirinto i mostri della nostra famiglia, neppure lui potrebbe promettere aiuto ai miei mali. È Venere che odia la stirpe del Sole e si vendica su noi delle catene che la avvinsero insieme al suo Marte, e accumula su tutti i discendenti di Febo vergogne indicibili. Per le figlie di Minosse non ci sono amori normali, tutti hanno qualcosa di empio. […]

La mia anima, consapevole di correre verso la sua rovina, cerca invano di tornare a più sani propositi. Così, quando il barcaiolo spiega contro corrente un naviglio troppo carico, la sua fatica è vana e la barca si arrende all’assalto dei flutti. Che può la ragione? La passione ha vinto e mi domina, un dio possente è padrone di tutto il mio essere.

Trad. A. Traina

Euripide, Ippolito, Teatro greco di Siracusa, 2010: il dialogo con la nutrice. VIDEO.

A.C. SWINBURNE, Phaedra, 1866. Testo integrale in lingua inglese. CLICCA QUI.

In fieri…