Seneca, Tieste: il testo in traduzione italiana. CLICCA QUI.

“La saga degli Atridi è uno dei miti ricorrenti del teatro greco e latino: tra i testi giunti fino a noi, è argomento dell’Orestea di Eschilo, di alcune tragedie degli altri due grandi tragediografi del V sec., Sofocle e Euripide, e di due drammi senecani, Thyestes e Agamemnon. Per una singolare combinazione, uno degli episodi cardine del mito – l’uccisione dei figli di Tieste da parte di Atreo e il mostruoso banchetto da lui imbandito al fratello -, non ci è pervenuto come evento rappresentato in nessuno dei drammi greci superstiti. Quanto ai drammi latini, abbiamo frammenti di un Atreus di Accio (II-I sec. a. C.) e di due Thyestes, uno di Ennio (III-II sec. a. C.) e uno di Vario (I sec. a. C.). Ma solo di Seneca possediamo per intero una tragedia, Thyestes, con la drammatizzazione della vicenda in quello che si configura come il testo più teatrale del filosofo latino.

In esso appare predominante la tematica del potere, la più incisiva e ricorrente – quasi a livello ossessivo -, del teatro senecano, coniugata al conflitto tra furor e mens bona, tra passione cieca e virtù, articolata non all’interno di uno stesso personaggio, in lotta con se stesso – come nell’emblematico caso di Medea, lacerata dal dilemma se uccidere o meno i suoi figli per vendicarsi del tradimento di Giasone -, ma tra due personaggi contrapposti, Atreo e Tieste.

Tieste colpevole di aver sedotto la moglie di Atreo, Erope, per impadronirsi del trono, torna in patria insieme con i figli, dopo un lungo esilio, richiamato dal fratello, che, traendolo in inganno con promesse di riconciliazione, vuole in realtà consumare su di lui una atroce vendetta. L’esule è profondamente mutato. Avverte ormai come fallaci le seduzioni del regno e anela a una vita ritirata, al riparo dal timore che assedia i potenti. Teme il fratello, di cui conosce l’indole crudele, ma infine capitola di fronte alle insistenze dei figli, desiderosi di tornare in possesso delle loro prerogative regali. Atreo può, dunque, compiere il suo empio crimine: uccide i figli di Tieste e, dopo averli fatti a brani, ne imbandisce le carni al padre ignaro, rivelandogli in ultimo l’atroce misfatto.

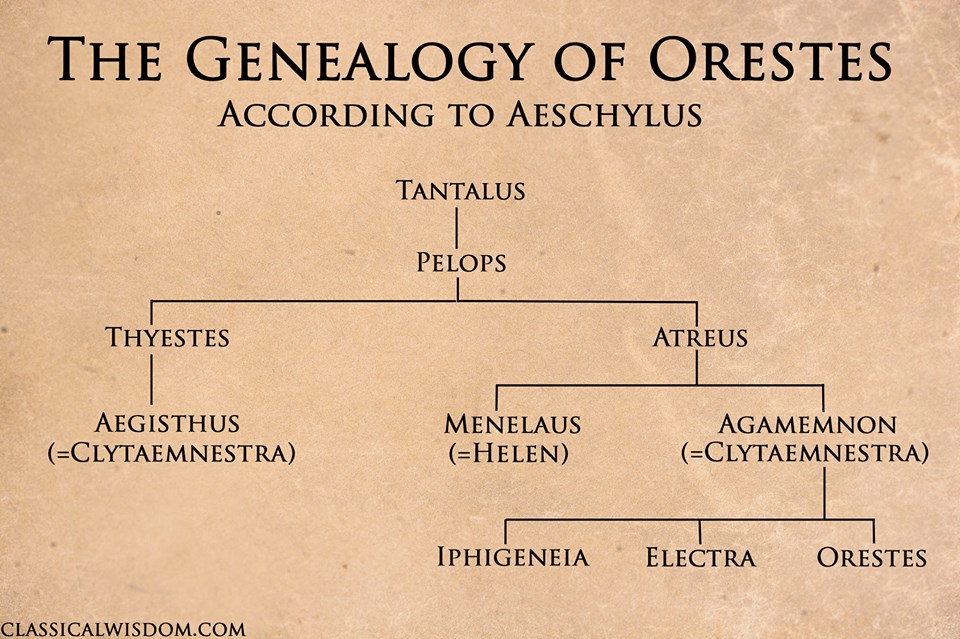

Si perpetua così la maledizione della stirpe, iniziata col delitto del capostipite, Tantalo: lo scelus, originato dal furor, dilaga come un’onda di piena, contaminando i discendenti. Da qui nasce il nefas, instaurazione non episodica, ma definitiva di un ordine novus, che viola il sacro e gli antichi iura di sangue; i vincoli imposti dalle leggi di natura vengono spezzati e l’assetto dell’intero universo sovvertito.

“Sì, il Sole ha girato il suo carro ed è corso all’indietro, sì la notte è sorta da oriente a un’ora imprevista e ricopre nel buio più fondo questo tetro delitto, ma esso si impone alla vista” (vv. 784-88), è l’atterrita constatazione del messo che ha raccontato il crimine di Atreo nei suoi macabri dettagli.

Si è così inverato l’auspicio pronunciato dalla Furia all’inizio della tragedia nel costringere il riluttante Tantalo, emerso dal Tartaro, a esercitare sulla propria stirpe un’azione funesta: “Perché continuano a brillare le stelle e le loro fiamme conservano al mondo il suo antico splendore? Venga notte profonda, scompaia dal cielo la luce” (vv. 49-51).

Ciò che la Furia vuole da Tantalo è di fatto atroce: lo spettro, incarnazione di un furor cieco e senza freno, di una dismisura nel compiere il male, viene aizzato contro figli e nipoti, perché scateni in loro i sentimenti più scellerati e li spinga alle azioni più turpi. I loro delitti sono tanto più gravi in quanto si compiono all’interno stesso della famiglia:

“Scacciati per i loro delitti, nei delitti ricadano, se un dio gli ridarà la patria … Fratello sia terrore del fratello, padre del figlio, figlio del padre. Sia infame la morte dei figli, ma peggiore sia la loro nascita. La sposa sia minaccia per lo sposo … In questa famiglia il delitto più lieve sia sedurre la cognata. Muoiano fede, lealtà e diritto” (vv. 37-48).

Il rapporto tra carnefice e vittima che lega la Furia e Tantalo, si ripropone speculare tra Atreo e Tieste. Come la Furia, che incalza Tantalo, è l’ideatrice dell’azione e la molla propulsiva di essa, così Atreo orchestra la fraus, l’inganno ai danni di Tieste, avviluppandolo in una rete inestricabile e toccando gli abissi di una crudeltà disumana. La violenza esercitata dalla divinità infera sull’ombra del capostipite è simile a quella che Atreo esercita sul fratello attirandolo nella sua trappola mortale.

Lo spietato disegno della Furia nel colpire la stirpe dei Tantalidi si riproduce nell’azione di Atreo, il quale concepisce la sua vendetta come l’artista concepisce la propria opera: il suo è una sorta di invasamento poetico e i terribili effetti del proprio crimine egli li vive come rappresentazione teatrale; è il tragediografo che crea e poi contempla la sua fabula. Con sottile perfidia tesse intorno a Tieste una tela inestricabile, trasformandosi egli stesso, al momento dell’abbraccio ingannevole, in un subdolo attore accanto al fratello, a sua volta attore, ma ignaro. Poi, dopo aver imbandito a Tieste le membra dei figli, il tiranno assume il ruolo di spettatore, spiandone con macabra gioia l’orrido e inconsapevole banchetto e, nel momento in cui la sua vittima acquista coscienza, la successiva, disperata follia. A saziare la spietatezza e l’odio di Atreo non è, dunque, sufficiente la strage perpetrata; c’è in lui il sadico desiderio di accrescere il dolore del padre con la vista dei miseri resti dei figli. E contemporaneamente il tiranno stesso riveste il ruolo di feroce spettatore:

“Voglio guardarlo bene, io, mentre scopre (intuens) le teste dei suoi figli, e che volto farà, che parole griderà al primo strazio, o come si farà rigido il suo corpo nel perdere i sensi. Questo è il guadagno della mia opera. Non voglio vederlo disperato, ma mentre diviene disperato” (vv. 903-7).

A sua volta Tieste appare come un misero interprete di una parte che gli è stata imposta dall’abile regista: un personaggio pirandellianamente alla ricerca di un proprio inveramento scenico, che acquista sofferta dignità con l’agnizione finale: nel momento in cui Tieste vede i resti dei figli, vede anche il vero volto del fratello e in esso, in ultima analisi, il vero volto del potere. Un percorso di dolorosa conoscenza, potentemente espresso in due versi lapidari: Natos ecquid agnoscis tuos? / Agnosco fratrem (vv. 1005-6)”.

Caterina Barone, docente di Drammaturgia antica e Storia della Filologia e della Tradizione Classica all’Università di Padova

“TIESTE” , Teatro di Segesta, 1992. PARTE PRIMA. PARTE SECONDA.

“Atreo fa mangiare a Tieste i suoi tre figli”, miniatura tratta dal codice ‘Des cas des nobles hommes et femmes’ (1410 circa), Bibliothèque de Genève. FONTE: Foliamagazine

Seneca drammaturgo, Classics.unibo.it

“Proprio il teatro, con i suoi eccessi, la sua truce esemplarità, il suo incentrarsi sul complesso rapporto tra passioni e pazzia, sembra essere l’ambito in cui l’influenza di Seneca sulla letteratura moderna e contemporanea si fa sentire in modo meno episodico e più sostanziale. Il suo influsso è d’altronde ininterrotto, dal Rinascimento italiano e spagnolo al teatro classico francese, al teatro elisabettiano inglese, e shakespeariano in particolare, come ha sottolineato Eliot nei suoi saggi senecani del 1927. Attraverso Shakespeare, ma anche direttamente, la voce di Seneca si fa sentire nel teatro del Novecento da quello dell’assurdo al grottesco già a inizio secolo, ma soprattutto dopo che Artaud ne ha avviato la riscoperta nel suo teatro della crudeltà, un teatro terapeutico, capace di liberare l’inconscio oppresso e spingere verso una ribellione vitale.[…]

Le profonde analogie tra il teatro come lo intende Artaud, un teatro della crudeltà, che deve scuotere come una peste, e il teatro di Seneca influenze dirette, ma anche mediate attraverso la tradizione occidentale, dal Rinascimento fino al Romanticismo sono state più volte osservate, ma è lo stesso Artaud che ne parla in una lettera a Jean Paulhan del 16 dicembre 1932:

Caro amico, sto leggendo Seneca; mi sembra una follia che sia possibile confonderlo con il moralista di non so quale tiranno della decadenza ovvero il precettore era lui, ma invecchiato e senza più fiducia nella magia. Chiunque sia questi, mi sembra il maggior poeta tragico della storia, un iniziato ai Misteri e che ha saputo trasfonderli in parola meglio di Eschilo. Piango leggendo il suo teatro ispirato, e sotto la lettera delle sillabe sento crepitare nel modo più atroce il ribollire trasparente delle forze del caos. Questo mi fa pensare a qualcosa: ho intenzione, una volta guarito, di organizzare delle letture drammatiche non sarà male per uno che nega il testo in teatro letture pubbliche in cui leggere delle tragedie di Seneca, e saranno convocati tutti i possibili sostenitori del Teatro della Crudeltà. Non è possibile trovare nessun esempio scritto più efficace di tutte le tragedie di Seneca per mostrare ciò che si può intendere per crudeltà in teatro, ma soprattutto nei personaggi di Atreo e Tieste. La crudeltà è visibile nel sangue, ma ancor di più nello spirito. Questi mostri sono malvagi come solo delle forze cieche possono esserlo, e non c’è teatro, credo, se non a livello subumano.

In un poscritto, dopo la firma, sottolineando l’interesse tanto per l’atrocitas senecana quanto per il suo stile, aggiungeva:

In Seneca le forze primordiali fanno intendere la loro eco nella vibra zione spasmodica delle parole. E le parole che indicano dei segreti e delle forze li designano nel percorso di queste forze e con la loro capacità di trascinare e di stritolare”.

“Nella sua fosca e compatta bellezza, il Tieste ha un enorme valore storico-culturale. Nessun’altra tragedia antica manca come questa al dettame aristotelico che i caratteri debbano essere «buoni»; nessun’altra concentra la totale attenzione dello spettatore su un protagonista interamente malvagio, escludendo ogni simpatia che derivi da possibili attenuanti o dalla richiesta di solidarietà per le sofferenze subite. Ma con la condanna ideologica e morale convive un fascino esercitato da Atreo sulle profondità della nostra psiche, dove è nascosta, e soffocata dall’educazione e dalla civiltà, l’aspirazione all’onnipotenza. Gli abissi del teatro moderno non esisterebbero senza l’Atreo del Tieste“.

G. PADUANO, Il teatro antico, Bari, Laterza, 2015

J. ROMM, Dying every day. Seneca at the court of Nero, ALFRED A. KNOPF, 2014

What could have prompted a committed Stoic, a man who thought happiness came from Nature and Reason, to also pursue wealth and rule? Seneca never referred this question to himself, but he pondered it in a mythic parallel, in his greatest verse tragedy, Thyestes.

Seneca almost certainly composed this play during his time at Nero’s court, or afterward in retirement. It is the most self-referential of his dramas, so much so that one doubts it could have been published in his lifetime. Here Seneca used the conflict between two royal brothers—Atreus, a bloody autocrat possessed by spirits of Hell, and Thyestes, a gentle sage trying to stay out of politics—to wrestle with questions that his own strange journey had raised.

When the drama begins, Atreus sits on the throne of Argos, enjoying sole power, though he and his brother Thyestes were meant to rule by turns. Thyestes has gone into an exile that Seneca depicts as a philosophic retreat, a communion with Nature such as he himself had claimed to enjoy on Corsica. But Atreus, infected by the demonic spirit of his grandfather Tantalus, is bent on destroying his brother, whom he regards as a threat. He sets out to lure Thyestes back to Argos, then enact a diabolic plan: to feed his brother a banquet of his murdered children’s flesh.

The conflict is neither a coded version of Seneca’s relationship with Nero, nor an allegory contrasting political ambition with philosophic detachment, but it contains elements of both. Atreus is challenged by a henchman to say how he will ensnare Thyestes from such a great distance.

Atreus replies:

He could not be caught—unless he wants to be caught.

He yet covets my kingdom.

With the omniscient insight of the criminally insane, Atreus seems to look straight into the heart of his brother—and Seneca’s heart too. The will to power, Atreus implies, lurks in even the most detached, self-contented sage.

Thyestes now enters the scene, walking toward the trap we know is waiting. Seneca portrays him as a virtuous Stoic, disgusted by the world he long ago renounced:

How good it is

to be in no one’s way, to eat safe meals

stretched out on open ground. Hovels don’t house crimes;

a narrow table holds a wholesome feast;

it’s the gold cup that’s poisoned—I’ve seen, I know.

It is as if Seneca has turned back the clock on his own life and given Thyestes the same choice he faced on Corsica, but also given him knowledge of what awaits. Thyestes lingers agonizingly on this precipice, unwilling to go forward, sensing danger ahead, unable to make up his mind—but then takes the fatal step.

Why does Thyestes return to Argos, while claiming to hate what he will find there? He makes his choice passively, almost fatalistically. As his children urge him onward, he appears to surrender: “I follow you, I do not lead,” he tells them. He has resisted long enough to satisfy his own conscience. He will resist further when Atreus offers him the scepter, but he accepts this as well; it was, as Atreus had divined and as Seneca finally makes clear, what he had wanted all along.

Accepting tainted power rather than staying in virtuous exile—this was Thyestes’ sin, and one familiar to Seneca. The impulse behind it was deeply rooted in Thyestes’ nature, perhaps in all human nature. “All of us have done wrong,” Seneca wrote in De Clementia; “some have stood by our good designs not firmly enough and have lost our guiltlessness, unwillingly, while trying to keep our grasp on it.” Trying is what Seneca depicts Thyestes doing, but not hard enough.

Seneca’s prose works offer forgiveness, but in the bleak world of the tragedies, the sin of weakness comes back on the sinner’s head a thousandfold. In a gruesome messenger speech, we hear how Atreus butchered, fileted, and stewed Thyestes’ children. Then we watch as Thyestes unknowingly consumes the horrid casserole.

In the play’s final act, a gleeful, drunken Thyestes revels over his meal and, significantly, curses his former poverty; he has gone over to the world of pleasure and power that he once renounced. Atreus now enters to deliver the crowning blow. He reveals the severed heads of the sons on whom Thyestes has feasted. No deities have intervened to prevent this atrocity, and none care that it happened, as Seneca suggests in his nightmarish closing lines:

THYESTES: Gods will come to avenge me;

To them I entrust your punishment.

ATREUS: And I entrust your punishment—to your

children.

Thyestes can pray for justice as long as he likes, but the noisome contents of his guts are all that the play endorses as real.

There is nothing left for a cosmos that has beheld such horror except to fall and cease. In Thyestes, Seneca once again imagines the advent of apocalypse, the theme that had haunted his written works from their inception. In this case, a new kind of disaster is at hand—the disappearance of the sun, bringing darkness to Argos at daytime. No one in the play understands this phenomenon, but all are aware it portends something dire.

After Thyestes’ cannibal banquet, not only the sun but the stars, too, seem about to vanish. The play’s chorus members, the citizens of Argos, envision the zodiac tumbling into the sea, leaving only black void above:

Are we, out of all generations,

deserving of the sky’s collapse,

its axis knocked from beneath its dome?

Is it on us the last age comes?

A harsh destiny has brought us to this:

Wretches, either we lost our sun,

Or else we drove it away.

In these words we seem to hear Seneca’s own voice, speaking about his own time. Thyestes is a bleak cri de coeur, the most despairing Seneca ever allowed himself to utter. For him, the benign stars of Corsica had been extinguished. His sky had become blind, black, untenanted.

Death was the only route out of the diseased world in which he dwelled, yet he lived on. The last words of the play’s apocalyptic chorus sound the theme that preoccupied him in his last years, suicide:

Greedy for life is he who declines

to die, along with the dying world.

It is perhaps Seneca’s exhortation to himself—or his self-reproach.